外语学人丨怀念恩师戴镏龄先生——写在母校校庆100周年之际

世纪中大,山高水长;百年外语,积厚流光。值此百年校庆之际,学院设立“外语学人”栏目,并诚意向海内外校友邀稿,分享您与老师、学院的故事,回忆在中大学习和成长的美丽时光,共同书写属于外院人的百年华章!

作者简介:戴为群,昆仑策研究院特约研究员。1955 年生于上海,在广东茂名干过农活、当过工人。后于海南师专[七七级大专]、yl6809永利官网[硕士]、加拿大女王大学[硕士]和阿尔伯塔大学[博士]先后就读,获“Killam”博士奖学金和“金钥匙”奖。为知名比较文学学者,名列莱比锡大学《西方著名汉学家名录》。三次获提名参选加拿大国会议员和省议员,多次作为核心组织成员参与加拿大联邦政府和省政府选举,熟谙西方选举政治的实操以及西方人思维的角度和方式,与加拿大联邦和省政府各部门、各党派及前、现任政府官员保持良好关系。1997 年和 2018 年分别获加拿大“杰出移民奖”和 “杰出义工勋章”。为加中合作发展理事会创会主席和北美中华台湾联合会创会理事长。1997 年受加拿大政府委托协调中国总理对加的国事访问,2001年发起和主办了有双方省部级官员出席的“加中西部经济论坛”,2007 年参加国务院侨办主办的“第四届华人华侨中青年负责人研习班”,2008 年被刊为《中国经贸导刊》第 13 期封面人物,并评为“2008年中华十大财智人物”。

这些年多次回到母校,虽然每次都见到新样的、欣欣向荣的变化,但总觉得有一种温馨、一种期待,弥漫在校园的空气中,飘逸在红砖绿瓦、绿影婆娑间,与 40 多年前相接相连。

母校之于学生,的确像一位慈爱的母亲对着孩子,一面呵护有加,一面谆谆教导、期盼他(她)将来有成。而学校里的教授和老师们,就是具象的家长,把那份温馨、呵护、教导、和期待,落实到学生们的身上。

作为我国英美语言文学界泰斗之一的恩师戴镏龄先生,就是这样的一位家长。

我是 1981 级中大的英美语言文学专业硕士研究生。当年,由于同期竞考者多是实力雄厚、新近毕业的 77 级本科生,作为一名 77 级毕业的大专生,又来自当时尚未建省、交通不便、海天遥远的海南(师专),能进入中大这座全国著名的高等学府学习,实属“泼天”的幸运。这里稍提一笔,虽然我也姓戴,与镏龄师却毫无亲属关系,而且我对当时的学界了解甚陋,懵懵懂懂考上后才知道当时中大该专业招生名额是 8 人,我挤进了入围的前三名,而导师中有一位姓戴的教授。

在中大三年的学习,每周给我们授课的有四位教授,为戴镏龄、王宗炎、周光耀、谢文通四位先生。由于我的方向是文学,又偏向于当时十分时髦的比较文学,所以戴先生的课对我分外重要,我的毕业学位论文的导师也是戴先生。

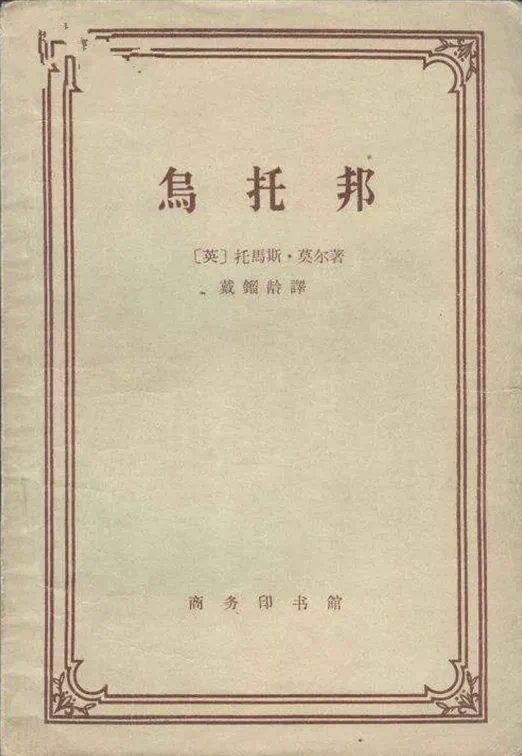

大家知道,戴先生是我国的翻译大家,是托马斯•莫尔的《乌托邦》、克里斯托弗•马洛的《浮博士的悲剧》和莎士比亚十四行诗的权威译者。世人往往不知翻译之难、特别是对文学名著或经典文献的翻译水平要求之高。而戴先生在授课时,对一句诗、一个典故,往往“思接千载、视通万里”,稍加引申,不经意间就展现了他不但英文和英国文学的功底至深,中文和国学、甚至语言学的造诣更是至渊至博。风雨三载,他的课引人入胜,所以对他教学的点点滴滴可以回忆起来的不少,但作为一个学生,往往会比较记得对那些自己被戴老师重视的场景片断。

有一次,当他说到一位英国“湖畔诗人”对之前诗的传统承继时,里面有一个词“mantle”,便要我们用一个对应的中文译词。我反应较快,说是“衣钵”。戴老师先是给了一个赞许的眼光。但说,从上下文看,“衣钵”一字多少有些贬义,且带有中国佛教的味道,并不合适。比较恰当的译法应是“精神遗产”。戴老师给我们出题并讲解的这个一字之译,考虑到了语义、历史和文化传统多个方面的因素,令学生在深辨明析后,顿开茅塞,真乃“一字师”也。

另有一回,镏龄师上课时侃侃而谈,谈到我国学问大家、也是原来yl6809永利官网的名教授陈寅恪先生,然后就问:“陈寅恪中的这个‘恪’字,一般读作‘ke’, 后来又有人读作‘qie’。两种读法都对。想想看是为什么?” 我尝试着答:后来读作“qie”, 是因为“qie”的发音比“ke”要容易些。这个回答居然被我蒙中。平日一贯严肃的戴老师笑盈盈地说,对,因为人之天性是懒惰,所以总是倾向着要省力,并举了英文中“two pence (两便士)”的读音变迁为例。这是一件小事,然而见微知著,镏龄师不但是处处留心,把语音学、人的发音构造、中外的通例、以及“人性”给琢磨透了,而且还特别地善于用“启发式”进行教学。

1985 年我到加拿大女王大学留学。1986 年,由于我当时看到一本英国文论家 Terry Eagleton 所著,1983 年版的《Literary Theory(文学理论) 》,想将它全书翻译出来,并译了“导言”部分寄给戴老师过目。本来兴冲冲的我,却被老师泼了冷水。他回信中说,“Terry Eagleton ‘Literary Theory’, 您要译当然可以,但我不鼓励。能通读几遍,以之为依据,择要补充,自写一本,就更好了。” 他解释道,要搞翻译,其实在国内反而容易,而且译者甚多:“成册的书出版社难接受,而译者倒要大费力气,创立新译名与做大量注文,您自问有这样的时间吗?” 后来看,其实这瓢冷水泼的好、泼得及时。我当时想译书的心理,无非想早些“出成果”。镏龄师根据自己的经验,为学生的长远目标着想,是希望我在学术上真正有所成就:“自写一本,就更好了。”

戴老师不鼓励我译这本书,完全不等于不关心。他年龄大了,很早就有写字时手抖得厉害的情况。为了我提及的翻译事宜,他却连连给我写信,“笔谈”不缀。在随后的几封信里,他提到,其实到1985 年,该书已经出了第三版,而我译的那版是 1983 年的。他还有一些评述,认为该书过于简要,以致完全不提一些重要的文学理论家。对于我已译出的“导言”部分,其中有一个术语我拿不准,他信中说,“记得您上次译文中触及 defamiliarization 一字,近见有人译为‘陌生化’,我看可取”。老师治学之认真、一丝不苟,可见一斑。

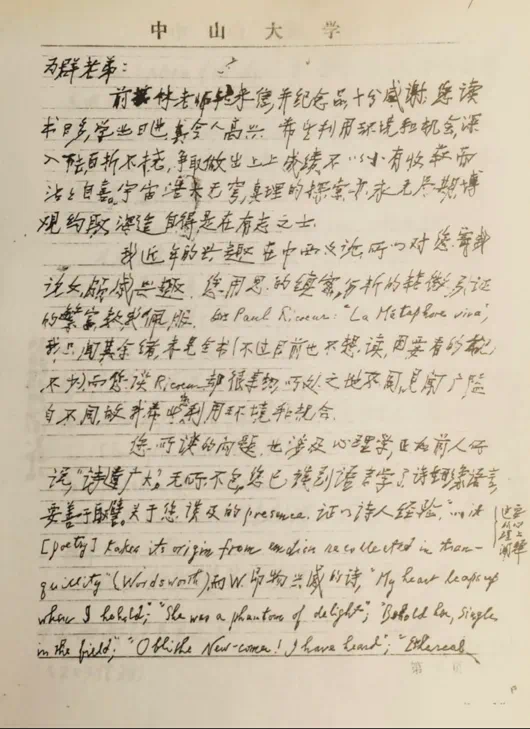

自此之后,镏龄师给我的信多了起来,陪着我那时一路的海外求学阶段。后来我在加拿大阿尔伯塔大学读博士时,写出了一篇 Xing Again: A Formal Investigation 的英文论文,用现象学、解释学、符号学、本体论和接受美学等一众西方理论,结合我国古代和现代文论家的评述,对我国文学理论中“赋、比、兴”中最重要也最不容易厘清的概念“兴”,与西方文论中的”metaphor”进行比较分析。由于此文提出了一个”独到的解释”,1991 年被印第安纳大学出版的、当时算是世界上最权威的中国文论的英文杂志《Chinese Literary Theory: Essays, Articles and Reviews》刊登。二十年后(2011 年),又由香港城市大学的张万民教授翻译成中文,在国内的《古代文学理论研究》上发表。1991 年刚发表时,当我把这篇论文寄给镏龄师一份后,他给我回了一封信,满满的三页纸,不吝赞赏嘉许,看得出他是多么的高兴!信中恩师继续对我加以勉励:“希望利用环境和机会,深入下去,百折不挠,争取做出上上成绩,不以小有收获而沾沾自喜。宇宙浩大无穷,真理的探索亦求无尽期。博观约取,深造自得,是在有志之士……”

但是我后来却告别了学术界,离开了我所喜爱、戴老师又对我十分期许能有大成就的文学理论世界。如今我皓首白发,思之惭愧不已。

所幸者,先生对我的教导和培养,让我在“用思的缜密,分析的精微、引证的繁富”上多有长进,在后来从事与法律和文字有关的职业生涯,在加拿大参选议员和组织选举,在现在为国家的一流智库《昆仑策研究院》撰写文章,都赋予了我一定的能力、奠定了良好的基础。

对于戴镏龄先生,我只能是仰望,因为不要说文章道德、功勋成就,相差是云壤之别,就是年龄上他也是我的父辈。但恩师对我,无论叫我“为群同学” 、“为群” 、还是“为群老弟” ,信中永远都是以“您”相称。那种谦逊、诚恳和亲切,那种学者风度和长者懿范,始终贯穿在他的字里行间,长存在我的脑海之中……

最后,值此母校世纪校庆之际,想借恩师镏龄先生给我信中的一些话,给中大的年轻人、莘莘学子们一些勉励。我认为无论是文科还是理科应该都适用,因为道理都是相通的。

戴老师说,要做好学问, “还得多看一些书,仍是弄通一本,再看第二本,留心一下重要参考文献,但除非万万必要的, 无须自买。书太贵,而且买不完。袁枚说‘书非借不能读也’,此话极有道理。坐拥百城的人,只是藏书家,未必会做学问。”

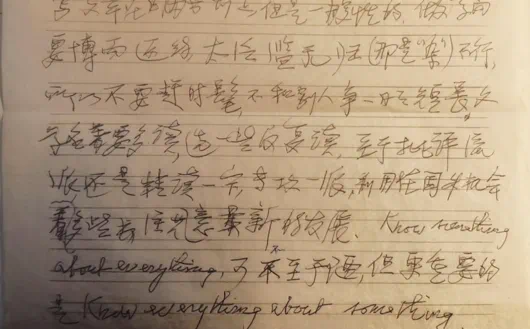

“做学问要博而返约,太泛滥无归(那是“杂”)不行,所以不要赶时髦,不和别人争一日短长。文学名著要多读,至于批评流派,还是精读一本,专攻一派……Know something about everything,可不至于陋,大半更重要的是 know everything about something。”

戴为群 2024年 10月4日于加拿大 埃德蒙顿