外语学人|王宾:智者的历程

智者的历程

文|王宾

“作为智者,先生并没有提供权威性的知识,

而是面对权威性知识时

所不可缺少的求实精神和进取勇气。”

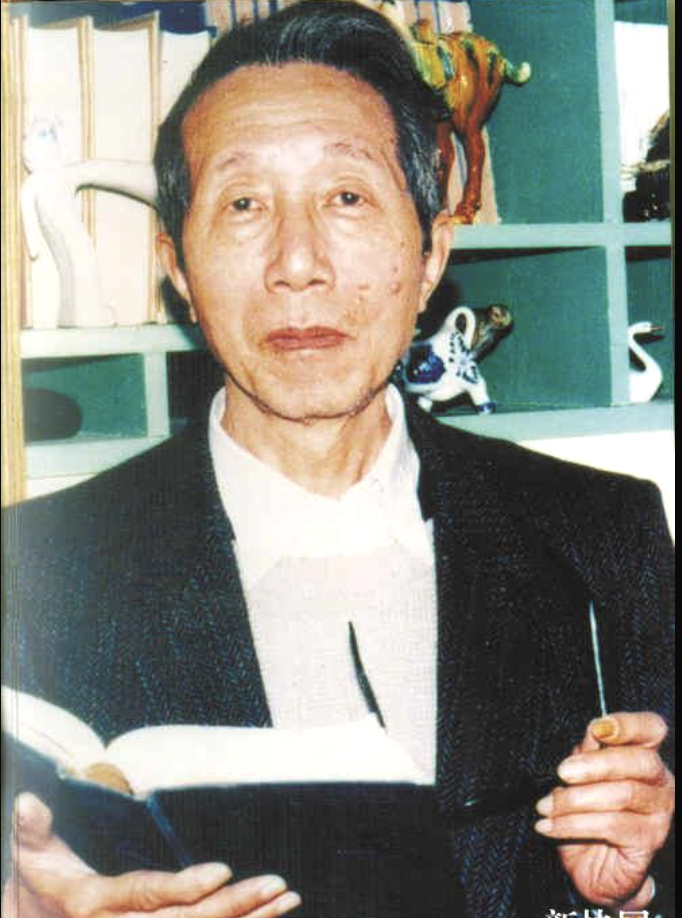

戴镏龄教授(1913—1998)

![]()

文如其人。追思学界前辈,最朴实可靠的方式是阅读他留下的文字。

上世纪末,笔者受托收集戴镏龄教授上世纪30-70年代发表在各地报刊杂志的文字,其中包括论文、散文、杂记、诗作和译诗。于是,我有幸近距离观察先生的学问和人品。阅读过程中,字里行间浮现出一柱兼具了学统和道统双重意义的标杆,向读者展示了一种令人神往的心路历程。如何定性地描述这个由文字呈现的学问人生呢?在上世纪90年代的语境中,根据个人对学界尤其是外语口“时弊”的研判,我挪用了源于希腊古典的称谓“智者”,以区别于当时人文学科正津津乐道的“专家”。于是便有了以“编者后记”的名义撰写的《智者的历程》。

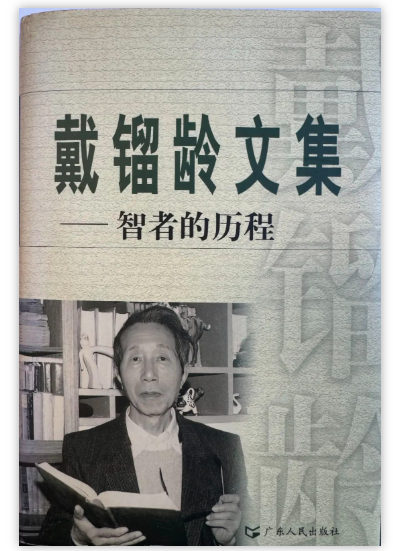

《戴镏龄文集——智者的历程》

作者:戴镏龄

出版社: 广东人民出版社

出版年: 1998-4

20多年后的今天,又受托向新一代的师生们介绍戴先生的学品风骨,安放在书架上近400页的文字再次向我诉说先生的治学之道。从上世纪30代到如今,阅读习规和读者审美/认知期待已经发生了一次又一次嬗变。今天的师生与90年代的师生读者之间有何共同之处?我真的心中无数。但是,外语口主流对”一孔之见”的执着一如既往,大大强化了90年代“专家”情结的负面效应,与培养知识复合型人才的理念未能相向而行,这也是有目共睹的现状。鉴于此问题意识,我以为戴先生的智者形象对当代师生仍有参照意义,遂不揣冒昧,将20多年前的拙文《智者的历程》和盘托出如下:

受师母徐开蜀女士之托,收集恩师戴镏龄先生已发表的文字并汇编成集。文集即将出版,我亦应向读者和学界作一交代。

先生素有“随写随扫”的习惯。50多年的辛勤耕耘,除名著翻译(如:《乌托邦》、《浮士德博士的悲剧》等)因不断再版才得以收藏,其他译文和论文大多是发表以后便甩到身后,不再理睬,没有保存。请他提供线索,得到的答复不是“记不清了”,便是“不值一提”。近20年的文章,可凭文献索引去查找,建国前散布在各地报刊的论文和译文就只能大海里捞针了。

去年,戴先生的小女儿戴铭扬女士回国探亲,从家中故纸堆里发现几页残缺手稿,似乎是戴先生写了一半便搁下的自传或简历。此稿提及他1939年返国后,曾与陈源(即《西滢闲话》的作者)、罗念生、方重、朱光潜、费鉴照等志同道合好友多次聚会,商议翻译各种西洋名著。40年代初,有人将他翻译的散文汇编成集,取名《英国人论》,收入“青年文库”在重庆出版。此书广州地区图书馆没有收藏,只好作罢。

《英国人论》封面

莎士比亚十四行诗翻译,戴先生倾注了20多年的心血。据师母介绍,他最初的动机不是发表,而是作为恋爱时两地之间的书信。译一首,便给师母寄去一首。全部译完,师母保管,他又不断地修改,最后却毁于红卫兵之手。好在储安平先生主持《观察》杂志时,得悉戴先生藏有妙笔之作,讨去四首刊登出来,遂得以流传。众所周知,诗歌一经翻译易论为散文的分行罗列,由音步或者平仄体现出来的形式美竟告阙如。戴先生的诗歌修养跨越英汉两种语言系统,翻译莎诗时自然要追求形式美的对称,其译文堪称现代中国翻译史上一绝。“文革”之后,许国璋先生曾以“超英”笔名撰文推荐。

除翻译外,戴先生抗战期间还在四川的乐山(武大迁址后所在地)、成都、重庆等地的报纸杂志上发表了大量的散文和文学评论,成为颇有知名度的学院派后起之秀。在成都主持开明书店的叶圣陶先生曾专门在“明湖春”设盛筵两席,欢迎两位学者莅临成都。一位是从昆明来的朱自清先生,另一位便是假期来成都访友的戴镏龄先生。叶先生后来创办文艺讲习会,邀戴先生主讲过西洋文学。朱自清先生也看好这位刚从英伦返国的青年才子,并通过文人酒会将他介绍给冯玉祥、丰子恺等人。由此可见,戴先生在40年代初的学界文坛已非等闲之辈。由于经费原因,我们无法赴川查阅旧报刊,只能委托戴先生在武汉的亲戚从武大图书馆找到几篇,收入文集。

戴先生还有以诗交友的雅兴。所作的律诗与信一道寄出,也一道消失,并无发表或传世的念头。收入文集的几首,是戴铭扬女士趁父亲住院时在书房杂物堆的碎纸片中“挖掘”出来的。顺便提一笔,前辈诗人辛笛是戴先生留英时的同窗知已和终身诗友。解放后,一个在上海,一个在广州,诗来诗往从未间断。

30年代后期与辛笛摄于爱丁堡大学

时均二十余岁

从50年代到70年代末,戴先生同其他人文学者一样苦熬了20多年的学术荒芜。我查阅了此段时间的《yl6809永利官网学报》,发现某些当今的学术名流,原来也曾发表过那么多的大字报式的檄文,指名道姓地声讨自己的同类。

个人无法超越时代,戴先生也有两篇顺乎潮流的文章,一篇是批判胡适的实证主义,另一篇则主张厚今薄古。不过,他坚持对事不对人,除胡适外,没有点过任何人的名。就学术观点而论,至今仍不失为一家之言,只是话语形态打上了那个时代的烙印。令我折服的是他能在令人窒息的政治夹缝中为学术研究寻得一块有限的空间。于是,当举国上下都在唱“念念不忘阶级和阶级斗争”紧箍咒时,他为自己设定了一个虽不合主潮却又不至于犯忌的“偏题”,写了一篇题为《论科学实验对近代英国散文风格形成的影响》的长文,又慢条斯理地侃述《德莱登如何建设英国的文学翻译理论》。

当然,他也险些闯下大祸。在批判“有鬼无害”论的“文革”序幕刚刚拉开之际,他的《〈麦克佩斯〉中的妖妇》被官方点名批判。他当时还书生气十足,要写文章反驳。好在北京的朋友及时告诫他“这是引蛇出洞,千万不要自投罗网”,方才躲过了一场灭顶之灾。

“文革”之后,先生已近70高龄。《福哉玛利亚》式的青春激情和浪漫派诗人气质,随岁月而去。理性的力量,考据的功底和多年的知识积累,在文学语言分析以及词典评述中丝丝缕缕地展现。早年评述法国文艺及其国运时的激扬文字和指点江山的气魄,已融入大智若愚的哲人视域,并化为巧智沉淀到杂文和回忆录之中。记得去医院探望先生时,我一再提起《福哉玛利亚》,因为它帮助我认识了青年戴镏龄的才气和风貌。戴先生未作任何正面回应,却将话题转向《真武帝君与龟蛇》这篇短文。

纵观文集,戴先生是以什么样的学者姿态凸显在我们面前呢?他写古诗,译洋诗;以抒情散文的风格来论述文学的真谛,又以严格的实证来剖析文体和修辞的奥妙;像史学家一样忠于史料,像文字学家那样穷根溯源,却又在史料梳理和文字考证过程中展示出补阙钩沉的诠释学功夫和寥廓隽永的哲学意蕴。不熟悉他的人,只知道他是莎士比亚研究专家,可是十四行诗的译文仅幸存四首。

40年代中期与朱光潜和方重两位先生合作编注《近代英美散文选》(开明书店 1944年初版,1947年第5版),长期教授英语散文,“文革”后又主编《英语国家文学名著文库》(上海外语教育出版社),一直以“述而不作”即“以述代作”的方式传播西学。“学贯中西,通古博今”之类华而不实的溢美之辞是不能用来概括先生的学养才智的。他曾对我讲过,没有人可以真正地通古博今或学贯中西,尽管他在当今国内英语界已属资格最老的前辈,德文水平相当高,法文阅读能力从未衰退,日文水准也有过令自己高兴的时期,俄文修养则有合作翻译出版的专著为证。

我将先生视为古希腊意义的智者或欧洲文艺复兴式的学人,而不是那种一辈子只盯住某个学科且坚守学术门户的工具理性型专家。中国大陆外语学界越来越不景气,有沦为工具学科(教ABC)的危险。其原因不仅是真正能与洋人平起平坐展开对话的专家太少,更因智者型学者寥如晨星。说到底,人文学科是智者的天地,不是专家的市场。古今中外,历来如此。先生的本事主要不在英语本身——语言只是他的工具,而在英语之外。1981年,先生被国务院批准为英语语言文学界首批8位博士生导师之一,确实当之无愧。

智者不仅有广博多元的知识和锲而不舍的问题意识,更需要广义的宽容精神。自1979年入戴门为弟子以来,先生的宽容同他的学养一样令我敬仰不已。大家都知道80年代的胡乔木先生曾就“人道主义”的问题与朱光潜等先生之间有过一场论战。就观点而言,戴先生当然有自己的看法。论私交,与胡乔木先生虽有赠诗和书信交往,但朱先生却是戴先生的老同事和几十年的挚友,学界对胡乔木颇有微词,我当然也受到影响,难免在戴先生面前嘀咕不满。他并没有因意见分歧而全盘否定胡乔木,并将政治干扰和学术争论分开来对待。

90年代戴镏龄教授(左)与王宾在纽约书店

他还告诉我两件外人不知的事。一件是当年梁宗岱先生蒙冤被囚,大概要被拉出去枪毙时,是胡乔木闻讯后立即干预,救了梁先生一命,后又被戴先生請到中大西语系任教。此事在《忆梁宗岱先生》一文中略有记载,只是未将北京的何人道出。另一件事是他去北京看望朱光潜先生时,朱先生拿出胡乔木送给他的《关于人道主义与异化问题》的单行本,赠书附言大致是:请朱先生指正,您过去是我的老师,将来也永远是我的老师之类的话。看来朱先生是相信赠书者的诚意,戴先生亦然。

在中大外语系内部,从80年代初以来,先后有那么几位让领导和权威们头痛的青年教师。按习俗成规定性,当不属于栽培提拔的未来栋梁。在上下一片嘘声中,唯独戴先生坚持扶植的态度,并帮助修改文章或推荐出国。有一位高我一届的学长,中英文功底都不错,因某些问题被看死不得翻身,我当了教授,他还是个讲师,后来移居北美。

直到现在,戴先生还为他当时的处境愤愤不平。还有一位教师,“文革”时是造反派学生头头,批斗戴先生他当然有份,提职称时,他担心会卡死在戴先生手中,没想到戴先生不计往事,秉公办理,使他顺利过关,晋升副教授。当然,对唱高调喊口号的不学无术者,无论资格多老,来头多大,戴先生绝不退让。

从40年代初到如今,戴先生的人文学术思路大致是沿欧洲启蒙运动和文学批评现实主义传统来展开。从收入文集的论文中,可看出这条主线。作为他的弟子,我更关心语言学转向后对启蒙理性的批判以及后结构主义对文学批评的影响。熟悉当代文学/文化批评的人都知道,这是两种完全不同甚至针锋相对的学术思潮。徒弟不按师傅的路子走,这在中国文化氛围中是要吃苦头的。

戴先生不但宽容,而且鼓励。言者无心,听者却得意。事实上,正是他在80年代初提醒我注意阅读有关“解构主义”的英文专著,促成了我从西洋古典文论向当代西方文学/文化批评的转移。1989年,牛津大学出版了德文/英文对照本《尼采论修辞和语言》。这对后现代语言批评来讲,是一件大事。戴先生1992年购得此书,马上通知我,复印了一份。

去年戴先生入院治病,戴铭扬女士在清理父亲杂物时发现一个写满了英文的笔记本。囿于专业之隔,她拿来问我。原来是先生阅读罗兰•巴特、德里达等“后”学大师时作的笔记。此时的戴先生早己是80出头的高龄,虽不再发表长文参与学术争论,却还在跟踪自己不一定赞同的当代学术思潮。不久前,他躺在病榻上问我最近在读什么书。我说“后”学要悬搁一段时间,正在读的是 Ogden 和Richards 的The Meaning of Meaning,还有 Paul Ricoeur 的The Rule of Metaphor。他说:“前一本是老书了,但非常重要,过去做语言学和文学的中国人往往不读它。你对它感兴趣,这就好了。”不反对学术“旁门左道”,亦欢迎向“传统”学术回归,这便是智者的学术宽容。

最后,我还想借此机会,斗胆将戴先生的学术宽容作一点伦理学和知识论的诠释。中国人一向讲究“教书育人”,不仅要求学统去承担道统的重任,而且预设了教师的道德优越性,从而赋予教师塑造学生灵魂的特权。戴先生从来没有将自己的价值取向强加给学生,却以智者的人格力量显示出强大的道德感召力——中国人最缺乏的宽容道德。

从这位智者的历程中,我再次体悟到一个道理:任何虔诚的理想主义者,如果忽略和丧失了宽容精神,理想就会蜕变为霸道的遮羞布,“灵魂工程师”就会成为灵魂的践踏者。不以“育人者”自居,却时时刻刻在育人,“无为而无不为”。中西智者的“道统”智慧是相通的。在此意义上,称戴先生“学贯中西”亦未尝不可。就学统或知识而言,摆在我面前的这近400页文字,与其说是学术成果的采撷浓缩,毋宁说是智者历程的曲折展示。

他不在意观点的认同,因为客观真理永在彼岸。他不喜欢刻意吹捧,因为学术敬仰只能在对话交锋中存活。他不以“体系”为自己树立传世的丰碑,却在一个一个的问题中留下自己诚实的足迹。在这里,没有触发轰动效应的“宏伟叙事”,只有欢迎挑战并为后来者铺路的小诗。

作为智者,先生并没有提供权威性的知识,而是面对权威性知识时所不可缺少的求实精神和进取勇气。读他的文字,不会因知识的重压而自惭形秽,却可以从字里行间体悟到知识是如何在后浪推动前浪。苏格拉底以降的认知要领和源于先秦的学统追求,不显痕迹地渗入先生的文章和为人之中。

上述对先生的伦理/知识的诠释,当然免不了会掺进笔者基于某种特定价值取向的先入之见。但是,这种先入之见,却又正是在与先生相处近20年的实践中逐渐形成的。称他为“恩师”,不是因为跟他读过乔叟和莎士比亚,而是因为从他那里读出并吸收了至少目前我仍视为当然的伦理准则和知识导向。无此机遇和影响,我现在便会是另外一个人了。

--- sysufls ---

转载来源:yl6809永利官网人文学部

转载编辑:欧阳璇

初审:庄坚彬

审核:黄源穗

审定发布:常晨光、于海燕

欢迎投稿&加入我们

sysuflser@162.com